一般の方へ

骨折の解説

骨折の解説

肩鎖関節脱臼

肩鎖関節脱臼とは

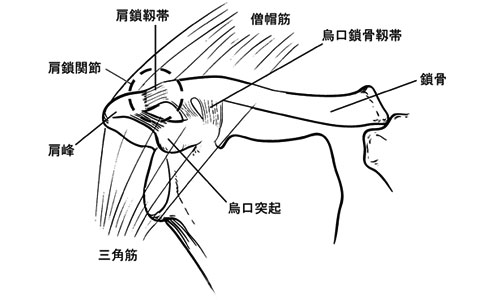

肩鎖関節は鎖骨と肩甲骨の間の関節です。

この関節の安定性は肩鎖靱帯(肩峰と鎖骨の間)、烏口鎖骨靱帯(烏口突起と鎖骨の間)、三角筋・僧帽筋(鎖骨の外側につく筋肉)により保たれています(図1)。

図1.肩鎖関節の構造

柔道・ラクビーなどのコンタクトスポーツやバイク・自転車事故、作業中の転落・転倒などで肩の外側を強く打ちつけることにより、これらの靱帯・筋肉がいたみ肩鎖関節がずれます。

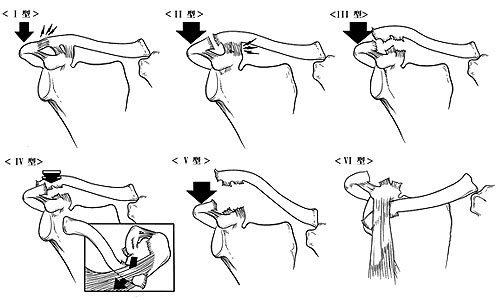

関節のずれの程度・方向により捻挫、亜脱臼、脱臼に分類されます(図2)。

図2.肩鎖関節損傷の分類

Ⅰ型(捻挫):

肩鎖靱帯の部分的な傷みだけで、烏口鎖骨靱帯、三角筋・僧帽筋は正常でX線では異常はありません。

Ⅱ型(亜脱臼):

肩鎖靱帯が断裂し、烏口鎖骨靱帯は部分的に傷んでいますが、三角筋・僧帽筋は正常です。X線では関節の隙間が拡大し鎖骨の端がやや上にずれています。

Ⅲ型(脱臼):

肩鎖靱帯、烏口鎖骨靱帯ともに断裂しています。三角筋・僧帽筋は鎖骨の端からはずれていることが多いです。X線では鎖骨の端が完全に上にずれています。

Ⅳ型(後方脱臼):

肩鎖靱帯、烏口鎖骨靱帯ともに断裂しています。三角筋・僧帽筋は鎖骨の端からはずれています。鎖骨の端が後ろにずれている脱臼です。

Ⅴ型(高度脱臼):

Ⅲ型の程度の強いものです。肩鎖靱帯、烏口鎖骨靱帯ともに断裂しています。三角筋・僧帽筋は鎖骨の外側1/3より完全にはずれています(図3)。

Ⅵ型(下方脱臼):

鎖骨の端が下にずれている非常にまれな脱臼です。

図3.肩鎖関節脱臼Ⅴ型(高度脱臼)

症状

捻挫、亜脱臼、脱臼のいずれにおいても肩鎖関節の安静時の痛み、押した時の痛み、運動時の激しい痛みと腫れがみられます。Ⅲ型、Ⅴ型の完全脱臼では鎖骨の外側の端が皮膚を持ち上げて階段状に飛び出して見えます。飛び出した鎖骨の端を上から押すとピアノの鍵盤のように上下に動きます。

治療法

Ⅰ型(捻挫)は三角巾で手を吊り、始めの2~3日は患部を冷やし、その後は患部を暖めて痛みと腫れが引いてきたら肩関節の運動練習を開始します。三角巾の固定は2~3週間で十分です。

Ⅱ型(亜脱臼)は三角巾やテーピングによる固定を2~3週間行います。その後、肩関節周囲の筋肉に負担をかけないようにして肩関節の動きをよくする練習を開始します。肩関節の動きがよくなれば筋力の回復訓練を行います。

2ヵ月間は重量物の持ち上げやコンタクトスポーツは禁止です。

Ⅲ型の完全脱臼では、中高年の事務職には亜脱臼と同様の治療法を行います。

若者やスポーツ・仕事で肩をよく使う人には手術を行います。

Ⅳ型、Ⅴ型、Ⅵ型の完全脱臼は手術が必要です。

手術は傷んだ靱帯・筋肉を修復し脱臼した関節を整復するのが目的です。

手術の方法は色々あり各医療機関の得意な方法で手術をしています。各医療機関にて詳しい説明を受けて下さい。

2010年11月