一般の方へ

骨折の解説

骨折の解説

上腕骨近位端骨折

上腕骨は、肩関節から肘関節をつなぐ骨で、上腕骨近位端とは、肩関節近くの部分です(図1)。

肩関節は、関節の中で最も大きな可動域を持つ関節であり、上腕骨近位端骨折は、骨に付いている筋肉、腱により最大4つの部分(上腕骨頭、大結節、小結節、上腕骨骨幹部)に分かれて転位します(図2)。

上腕骨近位端骨折は、若い人ではスポーツや交通事故などの強い外力によって生じ、小児では骨端線(成長線)を含んで損傷する場合もあります。 高齢者では転倒などの軽い外力で生じることが多く、大腿骨近位部骨折(股関節)、橈骨遠位端骨折(手関節)、脊椎圧迫骨折と並んで高齢者に多い骨折の一つです。

上腕骨近位端骨折は、転位の有無で治療方針が異なり、適切な治療を行わないと肩関節の機能障害(動きの制限)が残ります。転位がある症例では、徒手整復では整復位の獲得と保持が困難であることが多く、手術適応となることもあります。

図1 肩関節(□が、上腕骨近位端) |

図2 骨折は筋肉の牽引力で転位する |

検査・診断

単純X線撮影で診断が可能ですが、治療方法を決めるためには、骨折の転位程度の評価が重要になり、CT検査が情報を得るために、有効です。

合併する損傷

- 神経損傷:肩関節の挙上などの機能障害に影響します

- 脱臼:骨折単独の場合と比べて、治療法が異なります

- 血管損傷:転位した骨片による圧迫または損傷によるもので緊急の対応が必要となります

治療

転位のない骨折は、保存的治療の適応であり、三角布などで固定し、臥床、起床動作時に肩関節を安定させるため、バストバンドなど体幹に固定します。固定期間中も手指の腫れを軽減させるため、手指の把握(はあく)運動を積極的に行います。痛み、腫れの軽快に応じて、可動域訓練を開始し、3週間は固定を行います。

手術適応は、骨折分類に従って行われ、骨折部の転位の程度が重要です。手術的治療の目的は、骨折部の安定性を得ることで痛みを早期に軽減させること、整復された位置で骨癒合を得ること、骨折を起こす前の肩関節の機能を獲得することを目的に手術的治療が選択されます。

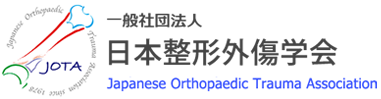

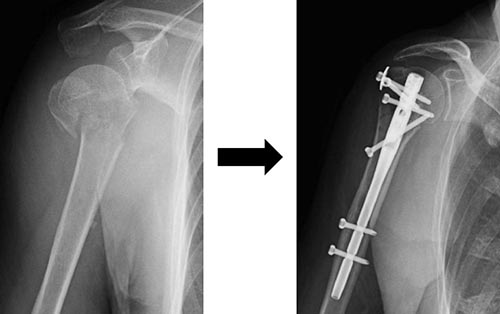

手術方法は、骨接合術は髄内釘固定法(図3)やロッキングプレート固定法(図4)が行われます。脱臼骨折の場合には、人工骨頭置換術が行われる場合もあります(図5)。近年リバース型人工肩関節置換術も用いられるようになり、臨床成績が安定しています(図6)。

肩関節は、肩関節周囲炎(いわゆる五十肩)で知られるように拘縮(こうしゅく)しやすい関節なので、保存的治療、手術的治療ともに、骨折部の安定性(固定性)を得ることにより術翌日より後療法(可動域訓練)を開始することが大切です。

図3 髄内釘固定法

図4 ロッキングプレート固定法

図5 肩人工骨頭置換術

図6 リバース型人工肩関節置換術

合併症・後遺症

- 骨癒合遷延(こつゆごうせんえん)、偽関節(ぎかんせつ):全ての骨折の合併症として骨癒合の期間が遅れたり(遷延)、骨癒合しない(偽関節)場合があります。その時は、再手術が必要になります。

- 変形治癒:重大な機能障害を残す場合には、手術的治療が必要になります。

- 肩関節可動域制限:骨折する前と比較して、関節の動きの制限が残ります。

- 上腕骨頭無腐性壊死(じょうわんこつとうむふせいえし):特殊な骨折型や脱臼骨折の場合に血行障害により上腕骨頭(関節部分)の壊死が起こる場合があります。 骨癒合が得られても、関節の変形を起こる場合もあります。

2025年8月