一般の方へ

骨折の解説

骨折の解説

疲労骨折

一度には骨折が起こらない程度の外力が繰り返し加わった場合に生じる骨折です。

以前には軍隊の行軍訓練で足の中足骨に起こることが有名でした(行軍骨折とよばれていた)が、最近はスポーツの過度の練習によって起こることが大多数となってきています。

あらゆる年齢に発生しますが、筋力の発育や体力的な問題から成長期、特に15~6歳で最も多くみられると報告されています。

起こり易い場所

下肢の骨におこることが圧倒的に多く、脛骨(すねの骨)、中足骨(足の甲の骨)、腓骨(すねの外側の細い骨)に多くみられます。 野球では上肢の尺骨肘頭(肘の骨)、ゴルフでは肋骨におこることがあります。腰椎分離症も脊椎の疲労骨折です。

症状

明らかな外傷の覚えがないのに、運動時に疼痛が出現し、安静時には軽快します。

無理をして運動を続けていると安静時にも痛みが出現するようになります。

診断

上記のような症状が無いかどうかを聞き出すことが重要です。

早期の症例ではX線上明らかな骨折線や変化は認められません。このような時期の診断には以前には骨シンチグラフィー(放射線を出す物質を注射して骨への集まりを見る検査)が行われていましたが、最近ではMRIが最も有効です。また、エコーでの診断も進歩しています。2〜3週間すると、骨折線が明らかになったり骨折線の周りに淡い骨の像が見えてきたりします。(図1)

図1. 13歳、男性、左股関節痛。単純X線では異常を認めないが、MRIでは大腿骨頚部に輝度変化を認める。

治療

原則として原因となったスポーツ活動を禁止しますが、この期間は骨折の部位によって多少の差があります。

ギプス固定や装具などでの固定をすることは、通常は行いません。

骨折部に負担のかからないトレーニングは状況に応じて許可します。

スポーツへの復帰は骨折部の圧痛がないことや筋力の回復状態X線検査で判定しますが、通常2~3ヶ月で可能となります。

ただ、痛みを我慢してスポーツを継続して慢性化したり、完全にポキッと折れてしまったら、ギプス固定ばかりでなく場合によっては手術が必要となります。

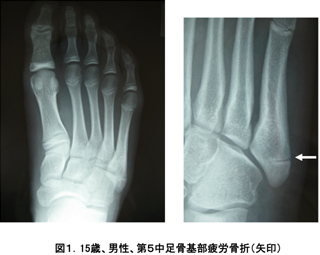

第5中足骨の基部の骨折はサッカー選手で多く発生します。

この骨折は非常に治りにくく、手術を早期に行うこともあります(図2)。

図2. 15歳、男性、第5中足骨基部疲労骨折(矢印)

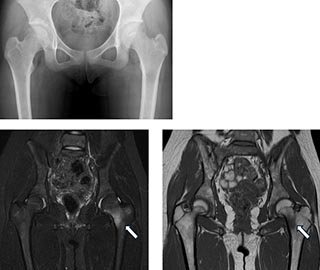

また、大腿骨頚部(股関節の付け根)の疲労骨折の場合、安静や松葉杖を使用して体重をかけないようにしたほうが安全と思われます(図3)。

図3. 14歳、男性、大腿骨近位部の疲労骨折。すでに仮骨が出現している。

予防

疲労骨折は過度の負担がかかることで起こります。

O脚や硬い路面でのトレーニングなど、骨格や環境なども一因となります。

また、女性のランナーでは月経異常が起こり易く、ホルモンの関係で骨塩量が低下し骨折がおきやすくなると言われています。

しかし、一番の原因は使いすぎによる負担の増加ですので、これを改善することが最も重要です。

環境や用具に対する配慮も必要となります。

2025年7月