一般の方へ

骨折の解説

骨折の解説

成人の上腕骨遠位部骨折

上腕骨遠位部は前腕の尺骨(しゃっこつ)・橈骨(とうこつ)とともに肘関節を形作り、上腕と前腕を接続し、高度に分化した手の機能を発揮できるようにしています(図1)。

骨折すると腕がぐらぐらになり、治療がうまくいかず肘機能が障害されると日常生活動作に大きな支障をきたします。

図1.肘関節

受傷機転

交通事故、労働災害、高所からの落下などの大きな力が加わっておこる骨折は若年、中高年に多く、直接打撲したり手をついて捻ったりした時に発生します。

近年スノーボードでの受傷が増加傾向にあります。

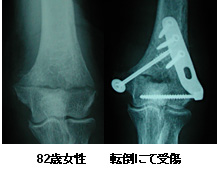

一方、ささいな転倒など比較的小さい力が加わっておこる骨折は骨粗鬆症のある高齢女性に多くみられます。

骨折型

骨折の部位によって3タイプに分類されます。

- 関節包の外側に骨折線があり、関節の中は無傷なもの(上腕骨顆上骨折) (図2)

- 関節面に骨折が及び種々の程度の粉砕があるもの(上腕骨顆間骨折) (図3)

- 関節内で、より遠位部(関節軟骨部)の横骨折(上腕骨通顆骨折) (図4)

この骨折は高齢者に多く、治療に難渋することが多くあります。

図2.上腕骨顆上骨折

図3.上腕骨顆間骨折

図4.上腕骨通顆骨折

治療の原則

骨折転位(骨片のズレ)がないか、わずかの場合にはギプスや装具による治療を行いますが、残念ながら大多数は手術が必要となります(図5、6)。 とくに若年、壮年の場合には手術をして関節面を正確にもどして、プレートやスクリューでしっかりと固定し、早期から関節を動かすリハビリをしないと、癒合不全(骨のつきが遅くなったり、骨がつかない)や拘縮(関節が固まってしまう)が起こり、職場復帰は難しく、治療期間も長びくことになります。

高齢者では、骨粗鬆症などで骨がもろいため、手術をしてプレートなどでしっかり骨折をとめておかないと、簡単にずれてしまいます。その他、皮膚の上から金属製のピンで固定することもあります。

図5.上腕骨顆間骨折の手術例

図6.上腕骨通過骨折の手術例

後療法

ここの骨折では肘関節の拘縮がおきやすく、予防のため、できれば手術後2週前後で肘関節の運動リハビリを開始したいものです。

あくまで自分の筋力で行う自動運動を主体とします。

他人や器具による他動運動では関節周囲に異所性骨化(筋肉などに骨ができる)が起きていっそう動かなくなることがあります。

拘縮が改善しないときには、骨癒合を待って受動術といって関節のまわりの癒着やツッパリをとる手術も必要となります。目安は手のひらが顔につかない時です。

2009年7月